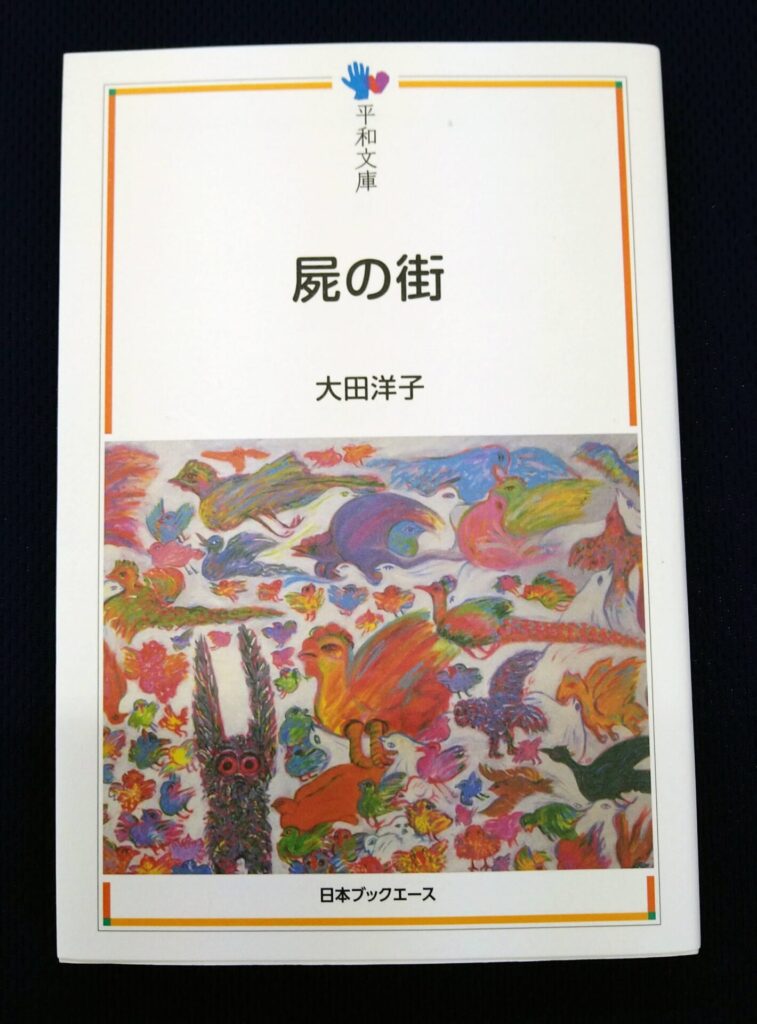

『屍の街』は、昭和20年8月6日広島市内で被爆した作家・大田洋子が、三日間の野宿生活や療養先での出来事を、作家らしい冷静かつ深い観察で書き記した体験的原爆小説です。作品にでてくる場所の“いま”を訪ねながら、小説を振り返ってみます。

目次

大田洋子と『屍の街』について

作家・大田洋子(1903~1963)は、戦時中すでに女流作家として成功をおさめていました。度重なる空襲に襲われる東京をのがれ故郷・広島の妹宅に疎開していたところ、昭和20年8月6日、原爆を被災(当時41歳)。以後、三日間の野宿生活の後、山村に移り療養します。

その間のいきさつを克明に記した『屍の街』は、被爆から三か月後の11月に脱稿したものの、GHQの検閲にかかり発行されず、昭和23年にようやく出版されました。

洋子はその後、原爆に関する作品を発表していきましたが、昭和38年取材先の福島県にて61歳で病死しています。

白島九軒町

今回取り上げる地区のマップです。

少し長くなりますが、小説より引用いたします。

私は、母や妹たちの住んでいる、白島九軒町の家にいた。白島は北東の町はずれにあたっていて、昔から古めかしい住宅地である。(52-53頁)

私は蚊帳のなかでぐっすり眠っていた。八時十分だったとも云われ、八時三十分だったともいうけれど、そのとき私は、海の底で稲妻に似た青い光につつまれたような夢を見たのだった。するとすぐ、大地を震わせるような恐ろしい音が鳴り響いた。雷鳴がとどろきわたるかと思うような、云いようのない音響につれて、山上から巨大な岩でも崩れかかってきたように、家の屋根が烈しい勢いで落ちかかって来た。気がついたとき、私は微塵に砕けた壁土の煙の中にぼんやり佇んでいた。ひどくぼんやりして、ばかのように立っていた。苦痛もなく恐駭もなく、なんとなく平気な、漠とした泡のような思いであった。(54-55頁)

庭の板囲いの外は墓地であった。

(中略)墓地のつづきは石崖になっていて、石崖にも板囲いがめぐらしてあったが、その板塀も なくなっていた。いつもは見えなかった石段がよく見え、義弟の神社が鳥居だけをのこしてぺったりと倒れているのが見渡せた。(59頁)あたりは静かにしんとしていた。(新聞では、「一瞬の間に阿鼻叫喚の巷と化した」と書いていたけれども、それは書いた人の既成観念であって、じっさいは人も草木も一度に皆死んだのかと思うほど気味悪い静寂さがおそったのだった。)

(中略)

隣りや近くの家の人たちが、たいていの人ははだしのまま、そしてたれもかれも血でびしょびしょにぬれて、墓場へ集まって来た。こんもりした森のこの墓地は、感じのいい広々としたところで、ふしぎに墓石は一つも倒れていなかった。どの人も妙に落ちついていた。静かな無表情な顔をし、いつもとちっとも変わりのない云い方で、「どなたもみんなお出になりましたか」とか、「ひどいお怪我でなくてようございましたね」などと云い合った。誰も爆弾とも焼夷弾とも云わないし、そんなことは国民はとやかく云ってはいけないのだという風に、押しだまっていた。(60-62頁)

人々が集まった墓地

人々が「はだしのまま」「血でびしょびしょにぬれて」集まって来た宝勝院の墓地。木々の向こうが「義弟の神社」と思われる碇神社。

碇神社側から被災した家のあった辺りを眺める。「気味悪い静寂さ」のなか、人々がこの墓地に集まった。

「大田洋子被爆の地」の石碑

墓地内には、「大田洋子被爆の地」の石碑がある。

この道の左側付近に被災した家があった。

河原での野宿生活

土手の上の線路

神社の前の通りへ出て見ると、通りの右の方の向うから、もうそろそろと火が土の上を這って来ていた。私どもは左手ちかく見える土手の上の線路を歩いている五、六人の人を見た。その人たちがあわてた様子をしていないのを見ると、火事はまだあまりひどくはないと思った。(63-64頁)

「土手の上の線路」は山陽本線。この上を人々が歩いて避難していた。

土手から河原へ降りる

・・・近くの土手へあがった。その土手の片側は官有地の住宅町で、同じ白島でも九軒町よりもずっと高級な、美しくて立派な家が並んでいた。そのどの家も大きな力で押しつぶされたように、倒れ崩れていた。

(中略)土手の美しい住宅はどこの家でも裏庭から河原へ降りる石段がついて、そこから河原へ降りるようになっていた。(中略)そのような河原へ私どもはこわれた家の間から降りて行った。(64頁)

洋子たちが上がった「近くの土手」。その向こうの河原へ降りて行った。「青い閃光」から河原へ来るまで「四十分くらい」の時間だったと記している。

避難者はあとからあとからと詰めかけて来るようになった。もう陽をさける木陰などのよい場所はなくなっていた。集まって来る人たちはたれもかれも怪我をしていないものはなかった。

(中略)血ももう乾いて、顔や手足に血のかたまりの筋を幾つもつけている人や、まだ生々しく流れる血で、顔も手も足もびっしょり血でぬれている人もあった。もうどの人の形相も変わり果てたものになっている。(65-66頁)熱い白砂の上には、点々と人が坐り、佇み、死んだように横たわっていた。火傷の人たちの吐きつづける音に神経をたまらなくした。佐伯綾子の家のシェパードが河原をうろついていた。河原の群集は一層ふえ、ひっきりなしにやって来た。

そして自分々々の小さな住居を早速見つけだしてそこに落ちついた。

人間はどんな場合にも自己の腰を下す場所を、性急にとり決めるものと思えた。野天であっても人とごっちゃにならないで、はっきりと座席を独占したいのである。やがて全市に火災の火群がくるめき出した。(67-68頁)

「佐伯綾子」とは、土手の上の家に住んでいた、洋子が心許して語り合った友人。

洋子たちが避難した河原は、現在は白潮公園となり、春には花見で賑わう場所となっている。

饒津公園に高い火柱

私たちの家のある九軒町の方角に炎々と燃え立つ火柱が立ち並んだ。それから土手の官有地の豪奢な住宅が燃えはじめた。河向うの岸の上の家が燃え出し、その向うの白い塀をへだてて饒津(にきつ)公園に高い火柱が突っ立った。火の中で何か爆発する音が、どどんどどんと、ひどい音を立てた。(68頁)

「饒津公園」とあるのは饒津神社のこと。いまも大きな屋根が見える。ここにも火柱が立った。

流れの水の傍

太陽の暑さと火事の焔の熱さとで、いつの間にか流れの水の傍へ行っていた。そのあたりには火傷の兵隊たちがいっぱい、仰向けに倒れていた。その人たちは幾度でも私たちにタオルを水にぬらして来ることを頼んだ。びっしょりぬらして、云われるように胸にひろげてかけておくタオルは、すぐからからに乾いた。(69-70頁)

広島の川は満ち引きが大きい。現在も水が引くと、この辺りは広い砂地となる。右手の葦原地帯は、広島の市街地に唯一残る昔のままの川岸だ。

この水のほとりに多くの負傷兵が横たわった。

鉄橋と浅野泉邸

右手にほど近い鉄橋の真中に停っていた貨物列車の機関車からも、火を吐きはじめた。黒い貨物列車は一箱ずつ次々に燃え移って行き、うしろの方まで来ると、爆発薬でもつまっていたように、火花を散らして強い焔を吹いた。(70頁)

鉄橋の下から向うの浅野泉邸の瀟洒な公園の岸が見えるが、その岸にも悪魔のような深紅の焔が這い、やがて河の面が焼けはじめ、人の群が河を渡って向う岸へ行くのが見えた。河は炎々と燃えていた。(70頁)

貨物列車が燃えていた鉄橋。現在は新幹線がその上を走る。新幹線の奥に見えている緑の森が、「浅野泉邸」こと縮景園。

ちなみに、鉄橋で列車が燃える様子は、このとき常盤橋(線路の下流にある)まで逃れてきた四國直登(当時18歳)も目撃し、日記に記している。直登は同年8月28日にその短い生涯を閉じた。兄は、戦後反戦平和の詩画人として活動した四國五郎。

牛田の山脈

牛田の方は昼間から燃えていて、夜になると低く波うつ山脈の峯から峯に火がともり、遠い街の灯のように見えた。焔のかたまりが峯から峯の間を流星めいてしきりにとび、そこが新しく火の丘になるのが見えた。夜になってからは遠くの方から間の伸びた呻き声がきこえて来るようになった。単調な呻き声は低く沈んで、あちこちから聞こえる。(78頁)

現在も河原のすぐ上流にある神田橋から、牛田方面を望む。この山並みも次々に「火の丘」になっていった。

山火事は峯から峯を伝って華やかな色に燃えつづけていた。夜ふけても負傷者の手当にはどこからも来なかった。方々から湧き起る低く重い人間の呻き声を縫って、虫の音がきこえた。(82頁)

ある少年の死

洋子たちはこの河原で三日間野宿することになるのですが、一日目、すなわち8月6日の夜から翌朝にかけて出会った一人の少年について書き残しています。

・・・昨夜から十五、六歳の少年が間をおいては呻き声をあげていた。

「寒い、寒い。おお、寒くてたまらん。」

少年は夜明けごろからそう云って、ぶるぶるとふるえ、手足をうごかしてはがたがたとふるえた。パンツ一つの裸で、顔も手足も胸も背も焼けただれていた。私たちは一晩中草や藁をとって来て着せかけてやったり、水をのましてやらなければならなかった。

「どうしてみんなはだかになったの。」

少年に訊いた。

「気がついたときはシャツもズボンも火がついて、ぼろぼろ燃えていたんです。からだからひきむしって投げたけど、ぼろぼろ焼けて自然に落ちたんですよ。光ったとき、足下の草も燃えておったもの。」

少年の口の利き方ははっきりしていた。

「草が燃えていた?お家はどこなの。」

「宮島です。」

「どこにいたんですか。」

「崇徳中学の寄宿舎から竹屋町へ勤労奉仕に行っていました。」

「水をのんではよくないそうだから、朝までがまんしてらっしゃい。夜があけたら救護班がくるそうだから、いちばんさきに頼んであげるからね。」

私たちはそう云って少年の呻きをしずめようとした。

「僕死にそうです。死ぬかもしれないです。くるしいなア。」

「みんな死にそうなんだからがまんするのよ。明日になったらあんたの家からつれに見えるでしょうから。」

夜の間そんなに云っていた少年は夜あけに死んだ。少年の向う隣りにいた婦人が、

「ああいとおしそうに。この息子は死んでますよ。」

と云った。

私はずっとのちまでこの少年のことで気持が弱った。宮島まではきいたのに、なぜ名前をきいておいて、少年の死んだ場所をその家族に知らせなかったかと思うのだった。(83-85頁)

この少年の亡き骸は、しばらくそこに崩れるようにあったといいます。

おだやかな様子の現在の白潮公園。

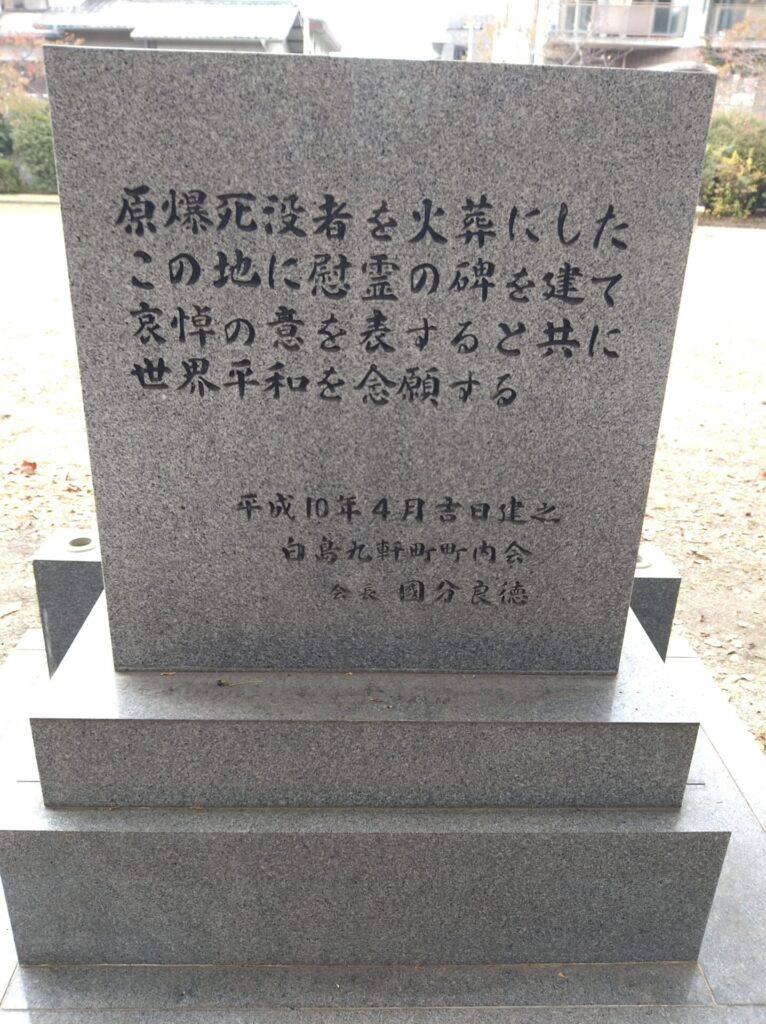

公園内にある慰霊碑。

慰霊碑の裏面。

前篇のまとめ

私は広島に生まれ育ち、いわゆる平和教育も受け、多くの被爆体験も聞いてきました。

それなりに平和問題には関心をもっていたつもりです。

しかし、大田洋子という作家のことは知りませんでした。

今回、はじめてこの作品を読んで、どうしてもっと早く知らなかったのかと思ったしだいです。

この作品は、もっと評価されてしかるべきだと、強く思います。

『屍の街』を辿る旅、後篇につづきます。

こちらも合わせておすすめします↓